剧情介绍

今年,日剧春季档的表现极其亮眼,各种题材的好剧一个接一个。

今天想给大家推荐的这部剧,被一众高话题度的作品给掩盖住了,真的非常冷门。

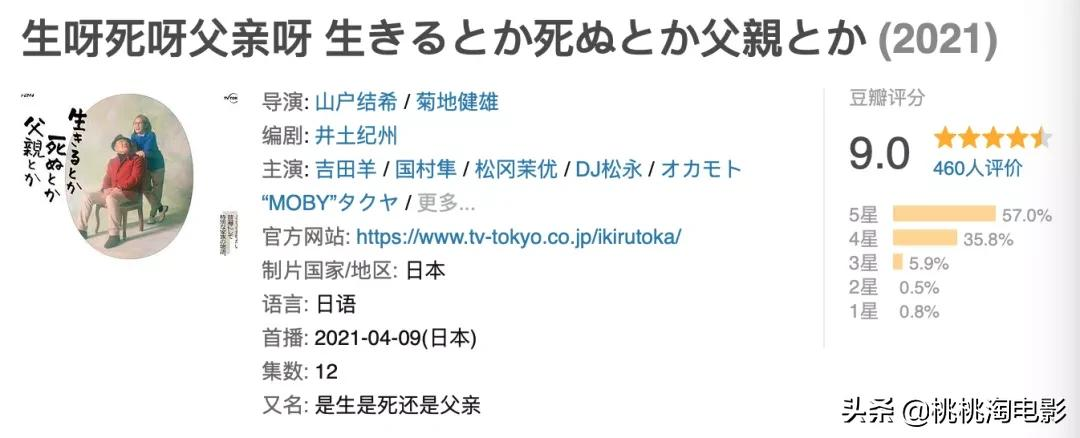

这部《生呀死呀父亲呀》刚开播的时候甚至豆瓣还无人问津,截止目前也只有几百人打分,但评分却高达9.0分。

妥妥的冷门佳剧了。

"

" 以及,这个分数可绝对不是虚高,看过之后,你不得不感叹一下本季日剧的平均质量,就算是大家都在讲的主题,也能拍得不落俗套。

关于家庭关系,当我们习惯了电视剧搞一些亲情、生死、原谅的催泪几连发时,这部剧的出现简直是一股清流。

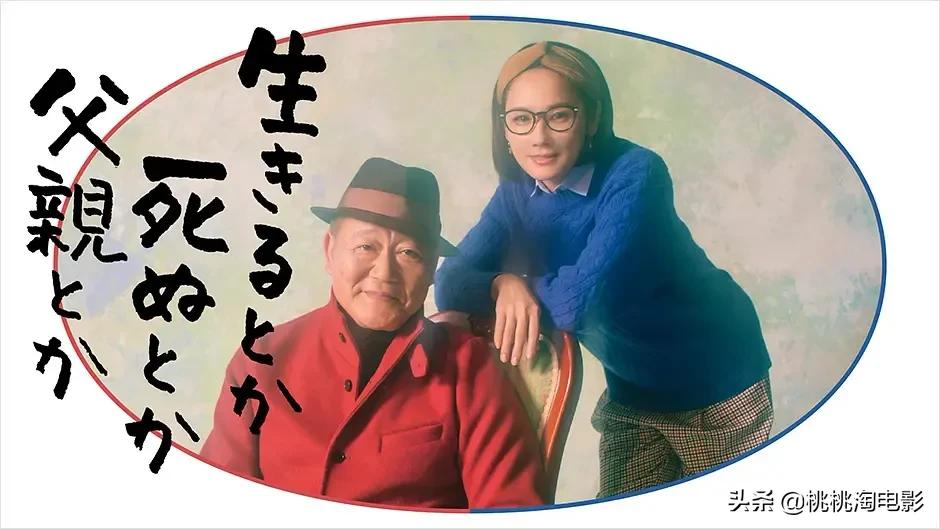

就像两位实力派主演吉田羊和国村隼的气质一样,这部剧相比于煽情,更多的是练达和淡然。

"

" 《生呀死呀父亲呀》由两位电影导演——山户结希和菊地建雄联合执导。

其中,89年出生的女导演山户结希近年来因为《溺水小刀》、《热情花招》等作品,引起了广泛的关注。

在她的影像中,本该俗套的少女心,总是在大胆破格中飘着一丝淡淡的轻逸妖冶。

"《溺水小刀》

"《溺水小刀》 这样的配置也注定了这部剧的不凡气质。

它从一对普遍的父女关系出发,但并未刻意强调亲情的话题,也不准备重复信达雅的标准答案。

而是在大量对话、旁白的漫谈中,既接地气又灵动、飘逸,甚至带着淡淡的讽刺和狡黠。

"

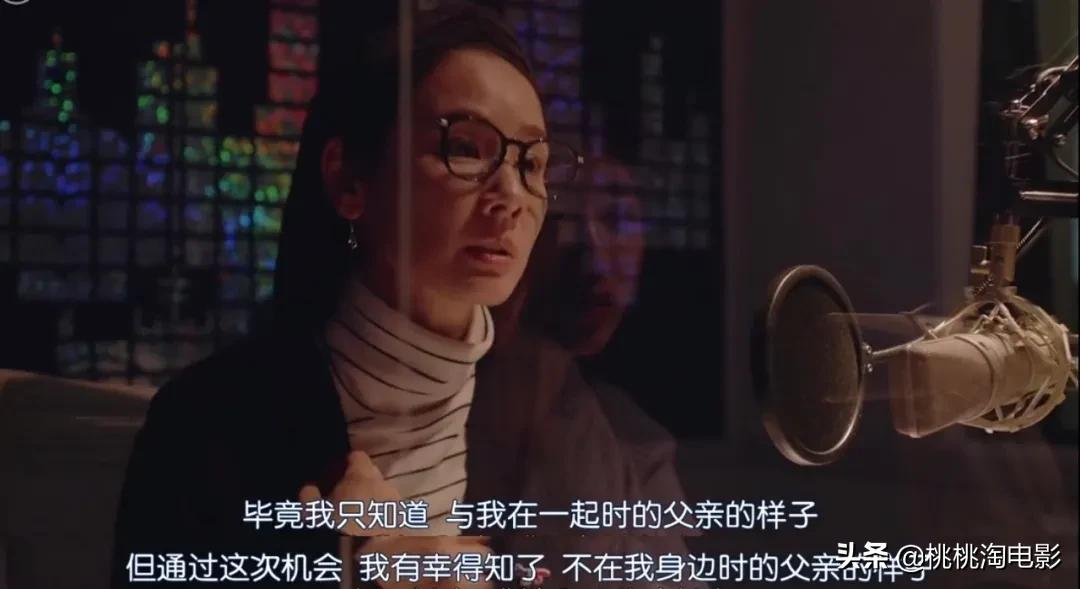

" 难得担当主演的羊姐,饰演了一个和她本人气质如出一辙的角色。

四十多岁的蒲原时子,独身未婚,老神在在。

她是女性向电台节目的主播,在每一个夜幕降临的东京,倾听、回复观众的苦恼。

"

" 同时,她也是一位随笔作家。

为了撰写关于父亲的随笔,时子开始频繁地和曾经结下心结的父亲联系。

"

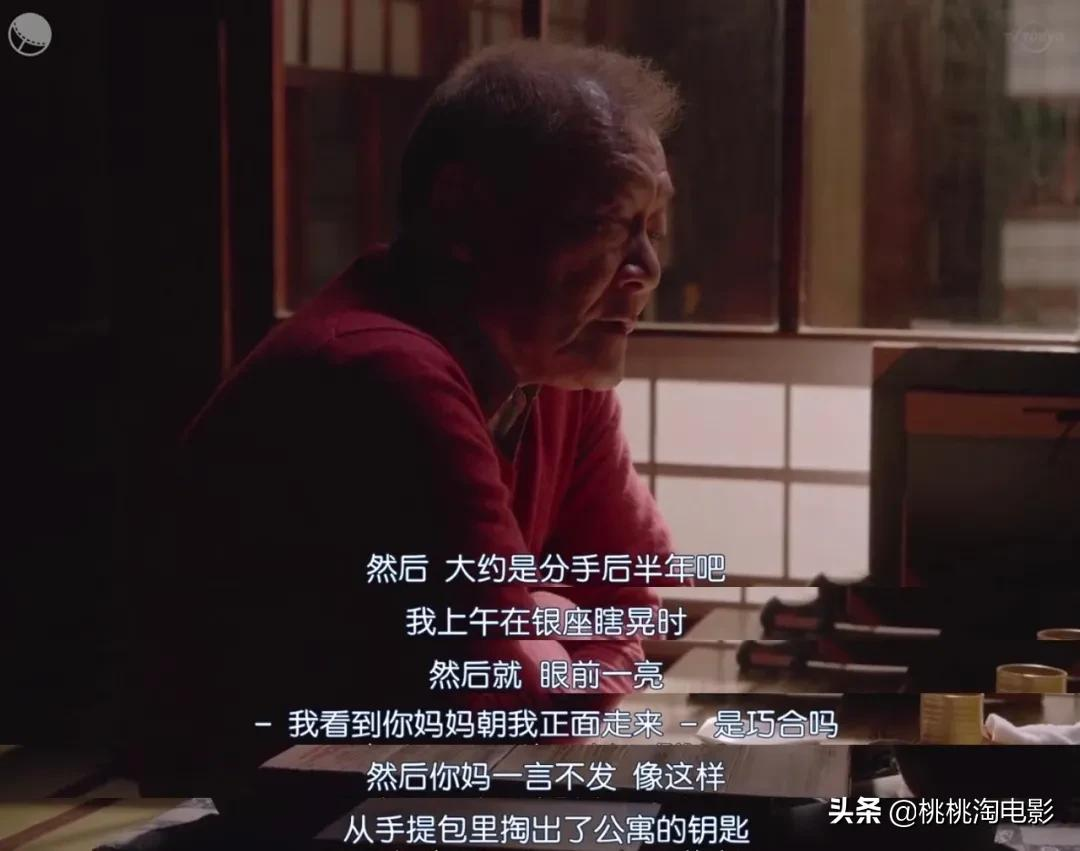

" 国村隼扮演的这位年近七十的老父亲蒲原哲也,在20多年前妻子去世后,一直独居至今。

"

" 父女二人的关系谈不上差,但也没有多好,不咸不淡,疏离又默契。

这样的一对父女和以往亲情剧的不同,是他们都非常独立,有自己的生活。

独身带来的不是伤春悲秋,而是已成习惯的冷静、洒脱。

"

" 这种微妙的亲子关系,其实是更现代的,也是更具思考意义的。

每一集短短的30分钟,都有一个散文般的标题。

它们就像是蒲原时子随笔中的某一章节,是她透过观察父亲而展开的思维漫游。

"

" 在这个意义上,这部剧关于父亲,但又不完全围绕着父亲展开。

它指向了具体的人,但又延展得无限远。

同时,这部剧也吸引我们思考一个非常朴素的道理——

原生家庭带来的影响,到底怎样塑造着我们的世界观?

而当一个人从亲属关系中独立出来时,他与世界的关系,他与家庭的关系又是怎样的呢?

"

" 《生呀死呀父亲呀》的第一个亮点,就在于它塑造了一个非常耐人寻味的父亲形象。

相信也一定会让大部分的亚洲观众感到很熟悉。

国村隼饰演的蒲原哲也,年轻时经商,曾经家财万贯但又失败破产,成了穷光蛋。

"

" 但就算是七十岁了,还是颇有魅力,衣着考究,吸引着大妈的青睐。

他话不多,但幽默、敏锐且健谈。

"

" 用女儿时子的话说,是会

“让女人忍不住迁就他,照顾他”

“有这样的一股魔力。”

"

" 但同时,哲也会在专卖咖啡的店里,理所当然地让时子给他端来一杯奶茶。

要求时子支付自己搬家的房租。给晚辈包礼金,自己只出红包袋。

"

" 他好像把使唤时子当作天经地义,或者说,他已经在五六十年的岁月中习惯了女人的服务和迁就。

这是一个非常典型的亚洲父亲。

你可以在他不复伟岸的身姿里隐隐看到往日的棱角,又在亲情的作祟下,妥协于他一个个无伤大雅的任性、自私之举。

"

" 但故事的重点并不是父亲的改变。

而是时子清醒地知道,一个进入老年的男人,不可能奢望他做出太大的改变和弥补。

她以自己的敏锐,在父亲身上重新审视外界和自我。

剧中,表姐回忆着父亲年轻时的荒唐行径时,时子的姨妈感叹了一句:

“以前的男人都这幅样子,你爸也是随大流而已。”

"

" 的确,蒲原哲也是一个标准的日本昭和男儿,经历了泡沫经济的浮沉。

他大男子主义,充满野心又自私顽固。

"

" 从年轻时的任性妄为,到迟暮后的歉疚别扭,哲也的身上折射着上世纪整整一代东亚男人的成长轨迹。

他们都有着相似的缺点,也都摆脱不了社会、时代观念的束缚,在各自的小家庭中让妻女承受着自己英雄主义的陷落。

"

" 当我们在影视剧中,习惯了看到原谅与被原谅的亲情戏码时,时子借由父亲产生的思考,实际上更为实际也更为普遍。

父亲年轻时的伙伴,讲述了时子从未听过的,关于父亲的故事。

年轻时的父亲是怎样在动荡的环境中安身立命,那个八面玲珑、颇有手腕的青年哲也,怎么也不像是眼前的老头子。

"

" 时子突然意识到了自己与父亲的距离。

相比于完整的人生,时子充其量所能了解到的,其实只是哲也作为父亲的这一面。

"

" 它清醒地告诉我们,就算是最亲密的血缘关系,介入一个对象也并不比攻下一座城池来的容易。

在某种程度上来说,相比于无限的陪伴,亲子关系更像是我们认识世界的一座桥梁。

"

" 剧中我很喜欢的一集,就在同类题材之中走得更远了一些,道出了亲情的玄妙之处。

在某次电台节目中,19岁的观众来信说,因为奥运会,东京的街道被修得面目全非,这样陌生的改变让她难以接受。

"

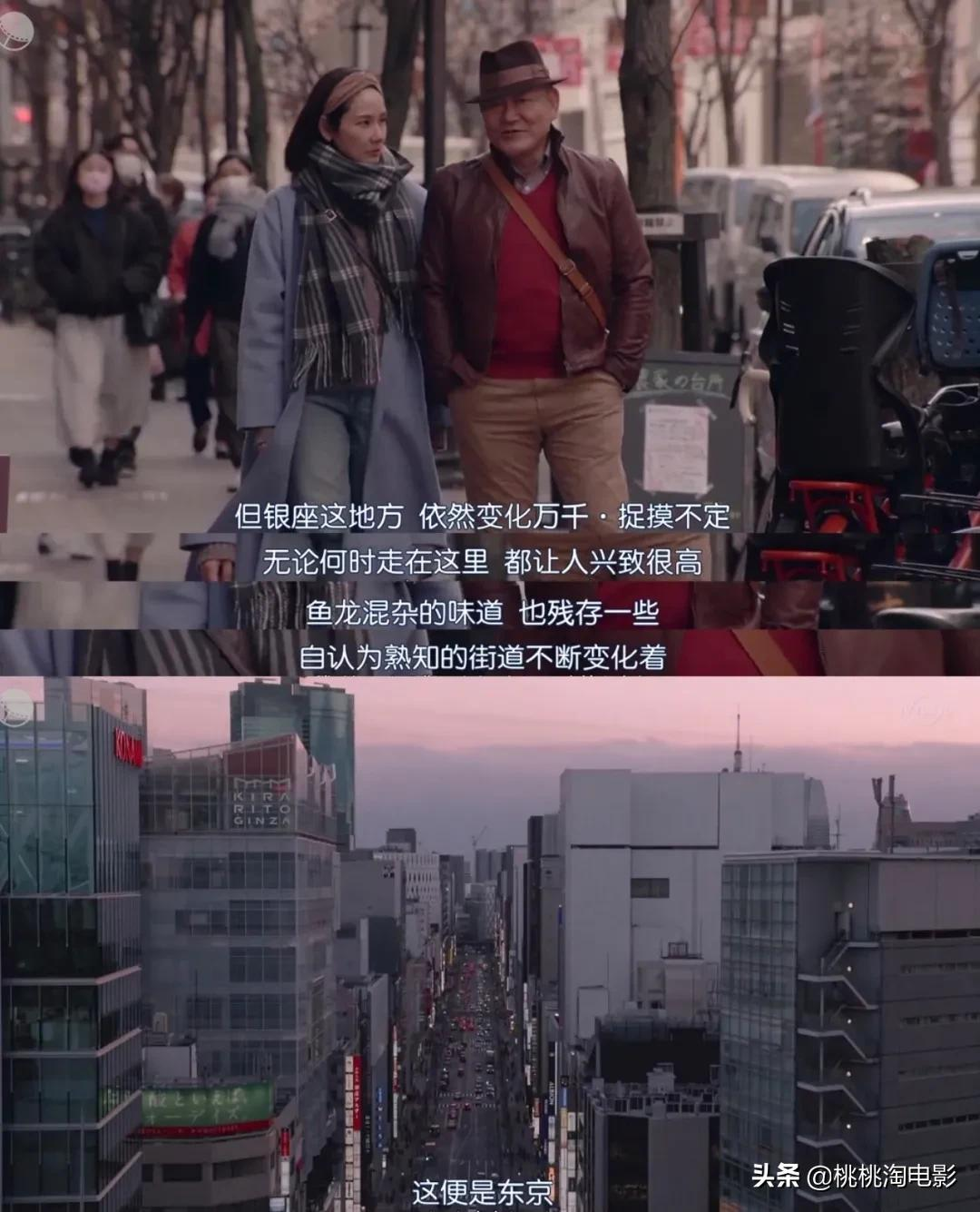

" 时子听后,也忍不住和父亲踏上了久久没有来过的银座街头。

在这里,父亲讲述着自己和妻子的爱情故事。

一对在老家分手后、又在银座街头重遇的男女,一句话都没说就交换了公寓的钥匙。

这是父亲的东京记忆。

"

" 而在时子的记忆里,父母逛街必看的银座册子、常光顾的荞麦面店也都消失不见了。

"

" 东京的街头每天都在变化,但不变的是从记忆里绵延下来的情感,那些鱼龙混杂的味道、不提高音量就无法对话的噪音和人流。

"

" 这样的“进行时”就是东京的本质。

父女两代人的记忆重叠,同样也是在慢慢地体会整个社会变迁的真实。

"

" 剧中的时子,有着两重身份,她既是作家又是电台主播。

写作是向内切口,而电台则是向外的切口。

时子在这个过程中不断让自己保持清醒,锻炼一种反省和检视的能力。

"

" 在撰写关于父亲的随笔时,她时常感到自己的世界几乎促狭地转不开身子。

那些明明不可原谅的伤痛和龃龉,被她不自觉地美化。

“不知何时,我只是将一些美好的感人故事编凑在了一起,文章也不过如此。

我一直沉醉于 经我亲手美化过的故事中

其实是为了肯定自己的人生。”

"

" 书写就像是一次奢侈的对话,她开始意识到自己的局限。

当父亲突然想要祛老年斑,时子费解地阻止道:“你都这么大岁数了,有斑也没关系。”

"

" 但渐渐,她才品咂出来,对于生活一成不变、一切已经定型的老人来说,他们需要仪式感,需要自行创造小小的开始和激情。

"

" 在这个相处再写作的过程中,时子学会了提炼,学会了摆脱沉重的说教,抽离自己由父女关系思考外部世界。

"

" 而电台的工作,则成为一个微型的社会。

在每一集的开始,时子都会解答一个观众的烦恼。关于夫妻相处、结婚与否、生育问题等等或大或小。

"

" 其实,当剧中的时子以一个四十岁的独身女性身份,为人们答疑解惑时,很容易进入一种灌输价值观的陷阱中。

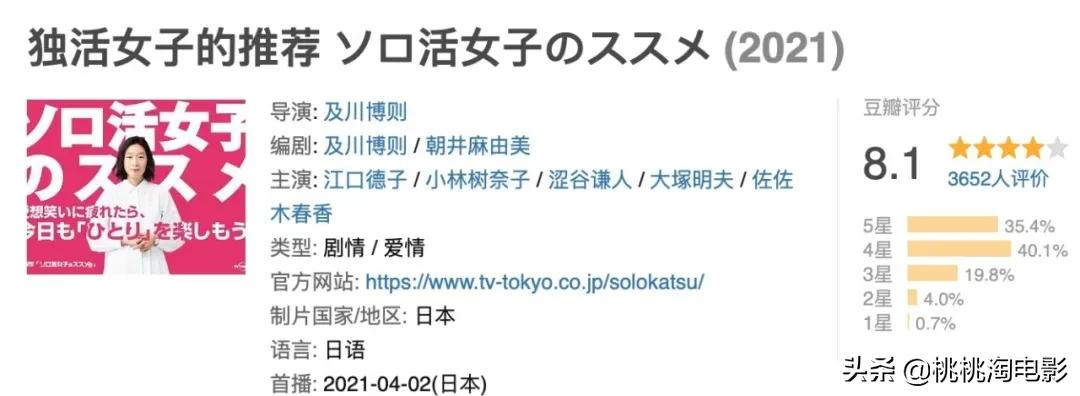

就拿前段时间开播后,在社交平台上火了一阵的日剧《独活女子的推荐》来说。

同样是一个大龄单身女子的生活,却不免在一味地强化主题中流于表面,把单身生活简化为消费主义的单一维度。

"

" 回到这部剧中,时子的独身,则是更为清醒且包容的。

在每一集开始的电台问答中,面对纠结要不要孩子的妻子,时子会直言不讳地说,如果是因为“女人就该结婚生子”的理由,我劝你还是谨慎。

"

" 但又会在结尾的电台节目中给出不同的答案。当面对执着于要孩子的观众时,她也表示理解和肯定。

"

" 在和父亲的相处中,她渐渐理解了他人的世界,同时也更能体会到自己隐藏的渴望。

以亲子关系折射大千世界,正是我们每个人成为自己的开始。

"

" 因此,相比于灌输一种不婚主义的价值观,时子的神采和自信,她谨慎地打磨自己的观点,其实不过是在告诉我们——

无论是结婚与否、生育与否,都没关系,“因为和别人不同而感到不安,是完全没有必要的”。

所谓的快乐和幸福没有一个标准的答案。

"

" 就这样,整部剧的松散风格,会让人不由得在观看过程中重新思考所谓的“治愈系”到底指的是什么?

它不是像吃甜品一样带给我们短暂的知觉满足,或是提供给你一个想要的答案。

"

" 真正的“治愈系”应该让我们能够从焦虑的思绪、如乱麻的生活中降温,冷静下来。

重新产生力气和灵感再去面对,去抽丝剥茧、细细复盘和对话自己的生活。

"

" 在这个意义上,这部剧虽然讲的是亲子琐事,但却让你莫名感到了世界之大,感到了人之复杂往往就从那些微小的事物开启。

而这个剧名《生呀死呀父亲呀》其实也非常切题,它就像是一声慨叹。

感慨这个行色匆匆,总有人在老去,也总有人正年轻的世界。

"

"