剧情介绍

《塔拉德加之夜》如何用108分钟解构美国赛车文化?

一、不是第一,便是最后:一个美国梦的荒诞寓言

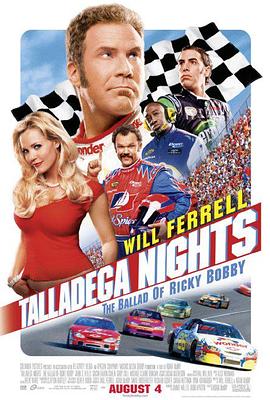

在2006年的夏日,当《达芬奇密码》和《加勒比海盗2》霸占全球票房时,一部看似简单的赛车喜剧悄然崛起,成为北美暑期档的最大黑马。《塔拉德加之夜:瑞奇·鲍比之歌》——这个拗口的片名背后,藏着好莱坞最犀利的讽刺大师亚当·麦凯与喜剧天王威尔·法瑞尔的又一次颠覆性合作。上映首周就以4700万美元票房问鼎冠军,全球累计2.35亿美元,用夸张的荒诞解构了美国人最珍视的赛车文化与英雄梦想。

这不是一部普通的赛车电影,它用108分钟的时间,将NASCAR赛事、美国家庭价值观、民族主义情绪和宗教信仰全部扔进搅拌机,最后呈现出一杯味道怪异却令人上瘾的鸡尾酒。

二、从维修工到冠军:瑞奇·鲍比的崛起与陨落

"爸爸说,如果你不是第一,那你就什么都不是。"——这句贯穿全片的金句,是瑞奇·鲍比(威尔·法瑞尔饰)的人生信条,也是他悲剧与救赎的源头。

影片开始于1980年代的北卡罗来纳州,幼年的瑞奇目睹父亲突然离开,只留下那句"不是第一,便是最后"的宣言。这一幕奠定了整个故事的情感基调:一个渴望父爱的孩子,将自我价值全部押注在赛场上的胜负。

成年后的瑞奇与发小卡尔(约翰·C·赖利饰)在丹尼特车队当维修工。一次塔拉德加500英里大赛中,当正选车手因恐惧故障退出,瑞奇临危受命,驾驶着编号42的赛车狂奔三圈,从最后一名逆袭至季军。这一幕不是好莱坞式的英雄时刻,而是用夸张手法展现美国草根逆袭梦的极致——当瑞奇浑身沾满油污,笨拙地爬上领奖台时,他的喜悦如此真实又如此荒诞。

成功后的瑞奇拥有了豪宅、名车、娇妻(莱丝莉·比伯饰)和两个名为"胜利"与"尊严"的儿子。但真正的危机潜伏在赛道之外——来自法国的F1世界冠军让·杰拉德(萨莎·拜伦·科恩饰)空降赛场。这个留着夸张小胡子、说话带着浓重法语口音、喝着香槟开着法拉利的欧洲人,不仅技术碾压瑞奇,更用优雅的举止和讽刺的笑容刺痛了美国人的民族自尊。

当杰拉德在赛道上超越瑞奇,还慢下来倒车挑衅:"美国赛车太无聊了,我甚至能倒着开!"这一刻,不仅是主角职业生涯的转折点,更是电影对美式民族主义的绝妙讽刺。瑞奇在压力下崩溃,赛车失控撞向护栏,从此一蹶不振。

三、荒诞外壳下的精神内核:家庭创伤与自我救赎

当瑞奇失去一切,妻子带着"胜利"和"尊严"离开,赞助商撤资,连忠心耿耿的卡尔也另谋高就,他沦落到在快餐店打工,与父亲留下的"不是第一,便是最后"的录音带为伴。正是在这个最低谷,失踪20年的父亲雷克斯(盖瑞·科尔饰)突然出现。

这一转折看似俗套,却暗藏玄机。雷克斯不是来拯救儿子的英雄,而是一个同样伤痕累累的普通人。他告诉瑞奇:"我离开是因为你母亲爱的是赛车手,而不是我。当你出生后,我害怕你会比我更优秀,我承受不了被自己儿子超越的痛苦。"

这段对话撕开了美国式成功学的虚伪面纱。我们总被教导"赢者通吃",却很少有人讨论失败的代价和胜利背后的孤独。瑞奇和父亲的和解,不是通过另一场胜利,而是通过承认彼此的不完美。当雷克斯教导瑞奇开拖拉机,告诉他"有时候最后一名也能看到最美的风景"时,电影完成了从讽刺喜剧到心灵治愈的奇妙转变。

四、神来之笔:解构美国文化的疯狂细节

《塔拉德加之夜》之所以成为经典,不在于它的赛车场面有多震撼,而在于它用无数荒诞细节解构美国文化:

1. 宗教狂热:瑞奇每次赛前都要进行长达十分钟的祷告,向"亲爱的8磅6盎司的新生婴儿耶稣"许愿,甚至为耶稣的发型争论不休。这段被中国观众称为"囧异的餐前祈祷词"的桥段,成为全片最令人捧腹又深思的场景。

2. 民族主义:当杰拉德用法语接受采访,美国记者愤怒质问:"为什么不说英语?这是美国!"而杰拉德的反击是:"法语是文明的语言,就像我们发明的自由一样。"这种尖锐的文化讽刺,即使在今天看来依然犀利。

3. 广告至上:瑞奇的赛车上布满赞助商标志,甚至他的妻子在电视采访中说:"我爱瑞奇,但更爱他的赞助商。"这种对商业化的自嘲,揭示了体育产业背后的真相。

4. "Shake and Bake":瑞奇和卡尔发明的超车口号,成为全美流行语。这句看似无厘头的台词背后,是对男性友谊与竞争关系的微妙观察。

最令人难忘的是那场打破第四面墙的接吻戏——当瑞奇和杰拉德在酒吧为争夺卡尔的忠诚而亲吻,威尔·法瑞尔和萨莎·拜伦·科恩的即兴发挥为他们赢得了MTV电影奖最佳吻戏。这场戏不仅打破常规,更挑战了美国观众对男子气概的固有认知。

五、幕后传奇:喜剧天团的疯狂创作

《塔拉德加之夜》背后的创作故事同样精彩。导演亚当·麦凯与威尔·法瑞尔曾是《周六夜现场》的黄金搭档,他们坚持剧本只写框架,70%的台词来自即兴发挥。萨莎·拜伦·科恩为塑造杰拉德一角,花了三个月研究法国口音和举止,甚至在片场坚持用法语交流,直到其他演员习惯性地称他为"那个法国怪人"。

影片中那段著名的"快餐店崩溃"戏,威尔·法瑞尔真的在拍摄前48小时不睡觉,只为捕捉那种精神崩溃的真实感。而约翰·C·赖利(饰演卡尔)在试镜时即兴加入了"我有狂躁症,还有阅读障碍"的台词,这个细节最终成为角色的核心特质。

特别值得一提的是,真实赛车手小戴尔·恩哈特和Jamie McMurray在片中客串自己,为电影增添了专业可信度。NASCAR官方最初拒绝合作,认为剧本太过荒诞,但在看到成片后改变了态度,甚至邀请剧组在真实赛事中宣传。

六、超越时代的预言:当讽刺照进现实

15年过去,《塔拉德加之夜》的讽刺不仅没有过时,反而愈发尖锐。当我们在社交媒体时代目睹名人文化、极端民族主义和消费主义的泛滥,瑞奇·鲍比的故事像一面扭曲的镜子,映照出我们的集体焦虑。

6.4分的评分或许不算惊艳,但影评区的高赞评论道出了真相:"这不是一部简单的烂片,它用夸张的外壳包裹着对美国梦的深刻质疑"。那位名为"静@Einfühlung"的观众写道:"太美国了,太GAY了,哈哈哈哈,狂喊耶稣和奥普拉,烤肉癫癫Shake and bake!"

这正是《塔拉德加之夜》的魔力——它让观众在爆笑中思考:当我们追求"不是第一,便是最后"的人生信条时,是否错过了赛道两侧的风景?当民族自尊心遭遇全球化浪潮,我们能否保持开放与包容?当社交媒体将每个人变成表演者,真实的自我又在何处安放?

七、结语:重燃心中的火焰

电影的结尾,瑞奇重返塔拉德加赛道,这一次他不再是为了证明自己,而是为了享受驾驶的纯粹乐趣。当他与杰拉德、卡尔组成三人车队,三种截然不同的驾驶风格在赛道上和谐共舞时,我们看到的不是胜利的喜悦,而是超越竞争的人性光辉。

"Relight my fire"——重新点燃我心中的火焰,这句贯穿全片的隐喻,最终指向的不是赛道上的速度,而是找回生活的热情与真实的自我。

在充斥着完美人设与精致表演的时代,《塔拉德加之夜》提醒我们:有时,做那个在快餐店崩溃的大胡子男人,比当永远完美的冠军更接近人性的真相。

当你下次听到"Shake and Bake"的口号,不妨问问自己:在人生的赛道上,你是在追逐第一的虚名,还是在享受奔跑本身的快乐?

【编辑后记】这部2006年的作品在今天看来依然锋芒毕露。在这个全民追逐KPI的时代,或许我们都需要一个"塔拉德加之夜",让我们笑着面对失败,重新定义成功。评论区聊聊:你心中的"第一"是什么?你愿意为它付出多少代价?电影深度解析 经典重温 美式幽默

一、不是第一,便是最后:一个美国梦的荒诞寓言

在2006年的夏日,当《达芬奇密码》和《加勒比海盗2》霸占全球票房时,一部看似简单的赛车喜剧悄然崛起,成为北美暑期档的最大黑马。《塔拉德加之夜:瑞奇·鲍比之歌》——这个拗口的片名背后,藏着好莱坞最犀利的讽刺大师亚当·麦凯与喜剧天王威尔·法瑞尔的又一次颠覆性合作。上映首周就以4700万美元票房问鼎冠军,全球累计2.35亿美元,用夸张的荒诞解构了美国人最珍视的赛车文化与英雄梦想。

这不是一部普通的赛车电影,它用108分钟的时间,将NASCAR赛事、美国家庭价值观、民族主义情绪和宗教信仰全部扔进搅拌机,最后呈现出一杯味道怪异却令人上瘾的鸡尾酒。

二、从维修工到冠军:瑞奇·鲍比的崛起与陨落

"爸爸说,如果你不是第一,那你就什么都不是。"——这句贯穿全片的金句,是瑞奇·鲍比(威尔·法瑞尔饰)的人生信条,也是他悲剧与救赎的源头。

影片开始于1980年代的北卡罗来纳州,幼年的瑞奇目睹父亲突然离开,只留下那句"不是第一,便是最后"的宣言。这一幕奠定了整个故事的情感基调:一个渴望父爱的孩子,将自我价值全部押注在赛场上的胜负。

成年后的瑞奇与发小卡尔(约翰·C·赖利饰)在丹尼特车队当维修工。一次塔拉德加500英里大赛中,当正选车手因恐惧故障退出,瑞奇临危受命,驾驶着编号42的赛车狂奔三圈,从最后一名逆袭至季军。这一幕不是好莱坞式的英雄时刻,而是用夸张手法展现美国草根逆袭梦的极致——当瑞奇浑身沾满油污,笨拙地爬上领奖台时,他的喜悦如此真实又如此荒诞。

成功后的瑞奇拥有了豪宅、名车、娇妻(莱丝莉·比伯饰)和两个名为"胜利"与"尊严"的儿子。但真正的危机潜伏在赛道之外——来自法国的F1世界冠军让·杰拉德(萨莎·拜伦·科恩饰)空降赛场。这个留着夸张小胡子、说话带着浓重法语口音、喝着香槟开着法拉利的欧洲人,不仅技术碾压瑞奇,更用优雅的举止和讽刺的笑容刺痛了美国人的民族自尊。

当杰拉德在赛道上超越瑞奇,还慢下来倒车挑衅:"美国赛车太无聊了,我甚至能倒着开!"这一刻,不仅是主角职业生涯的转折点,更是电影对美式民族主义的绝妙讽刺。瑞奇在压力下崩溃,赛车失控撞向护栏,从此一蹶不振。

三、荒诞外壳下的精神内核:家庭创伤与自我救赎

当瑞奇失去一切,妻子带着"胜利"和"尊严"离开,赞助商撤资,连忠心耿耿的卡尔也另谋高就,他沦落到在快餐店打工,与父亲留下的"不是第一,便是最后"的录音带为伴。正是在这个最低谷,失踪20年的父亲雷克斯(盖瑞·科尔饰)突然出现。

这一转折看似俗套,却暗藏玄机。雷克斯不是来拯救儿子的英雄,而是一个同样伤痕累累的普通人。他告诉瑞奇:"我离开是因为你母亲爱的是赛车手,而不是我。当你出生后,我害怕你会比我更优秀,我承受不了被自己儿子超越的痛苦。"

这段对话撕开了美国式成功学的虚伪面纱。我们总被教导"赢者通吃",却很少有人讨论失败的代价和胜利背后的孤独。瑞奇和父亲的和解,不是通过另一场胜利,而是通过承认彼此的不完美。当雷克斯教导瑞奇开拖拉机,告诉他"有时候最后一名也能看到最美的风景"时,电影完成了从讽刺喜剧到心灵治愈的奇妙转变。

四、神来之笔:解构美国文化的疯狂细节

《塔拉德加之夜》之所以成为经典,不在于它的赛车场面有多震撼,而在于它用无数荒诞细节解构美国文化:

1. 宗教狂热:瑞奇每次赛前都要进行长达十分钟的祷告,向"亲爱的8磅6盎司的新生婴儿耶稣"许愿,甚至为耶稣的发型争论不休。这段被中国观众称为"囧异的餐前祈祷词"的桥段,成为全片最令人捧腹又深思的场景。

2. 民族主义:当杰拉德用法语接受采访,美国记者愤怒质问:"为什么不说英语?这是美国!"而杰拉德的反击是:"法语是文明的语言,就像我们发明的自由一样。"这种尖锐的文化讽刺,即使在今天看来依然犀利。

3. 广告至上:瑞奇的赛车上布满赞助商标志,甚至他的妻子在电视采访中说:"我爱瑞奇,但更爱他的赞助商。"这种对商业化的自嘲,揭示了体育产业背后的真相。

4. "Shake and Bake":瑞奇和卡尔发明的超车口号,成为全美流行语。这句看似无厘头的台词背后,是对男性友谊与竞争关系的微妙观察。

最令人难忘的是那场打破第四面墙的接吻戏——当瑞奇和杰拉德在酒吧为争夺卡尔的忠诚而亲吻,威尔·法瑞尔和萨莎·拜伦·科恩的即兴发挥为他们赢得了MTV电影奖最佳吻戏。这场戏不仅打破常规,更挑战了美国观众对男子气概的固有认知。

五、幕后传奇:喜剧天团的疯狂创作

《塔拉德加之夜》背后的创作故事同样精彩。导演亚当·麦凯与威尔·法瑞尔曾是《周六夜现场》的黄金搭档,他们坚持剧本只写框架,70%的台词来自即兴发挥。萨莎·拜伦·科恩为塑造杰拉德一角,花了三个月研究法国口音和举止,甚至在片场坚持用法语交流,直到其他演员习惯性地称他为"那个法国怪人"。

影片中那段著名的"快餐店崩溃"戏,威尔·法瑞尔真的在拍摄前48小时不睡觉,只为捕捉那种精神崩溃的真实感。而约翰·C·赖利(饰演卡尔)在试镜时即兴加入了"我有狂躁症,还有阅读障碍"的台词,这个细节最终成为角色的核心特质。

特别值得一提的是,真实赛车手小戴尔·恩哈特和Jamie McMurray在片中客串自己,为电影增添了专业可信度。NASCAR官方最初拒绝合作,认为剧本太过荒诞,但在看到成片后改变了态度,甚至邀请剧组在真实赛事中宣传。

六、超越时代的预言:当讽刺照进现实

15年过去,《塔拉德加之夜》的讽刺不仅没有过时,反而愈发尖锐。当我们在社交媒体时代目睹名人文化、极端民族主义和消费主义的泛滥,瑞奇·鲍比的故事像一面扭曲的镜子,映照出我们的集体焦虑。

6.4分的评分或许不算惊艳,但影评区的高赞评论道出了真相:"这不是一部简单的烂片,它用夸张的外壳包裹着对美国梦的深刻质疑"。那位名为"静@Einfühlung"的观众写道:"太美国了,太GAY了,哈哈哈哈,狂喊耶稣和奥普拉,烤肉癫癫Shake and bake!"

这正是《塔拉德加之夜》的魔力——它让观众在爆笑中思考:当我们追求"不是第一,便是最后"的人生信条时,是否错过了赛道两侧的风景?当民族自尊心遭遇全球化浪潮,我们能否保持开放与包容?当社交媒体将每个人变成表演者,真实的自我又在何处安放?

七、结语:重燃心中的火焰

电影的结尾,瑞奇重返塔拉德加赛道,这一次他不再是为了证明自己,而是为了享受驾驶的纯粹乐趣。当他与杰拉德、卡尔组成三人车队,三种截然不同的驾驶风格在赛道上和谐共舞时,我们看到的不是胜利的喜悦,而是超越竞争的人性光辉。

"Relight my fire"——重新点燃我心中的火焰,这句贯穿全片的隐喻,最终指向的不是赛道上的速度,而是找回生活的热情与真实的自我。

在充斥着完美人设与精致表演的时代,《塔拉德加之夜》提醒我们:有时,做那个在快餐店崩溃的大胡子男人,比当永远完美的冠军更接近人性的真相。

当你下次听到"Shake and Bake"的口号,不妨问问自己:在人生的赛道上,你是在追逐第一的虚名,还是在享受奔跑本身的快乐?

【编辑后记】这部2006年的作品在今天看来依然锋芒毕露。在这个全民追逐KPI的时代,或许我们都需要一个"塔拉德加之夜",让我们笑着面对失败,重新定义成功。评论区聊聊:你心中的"第一"是什么?你愿意为它付出多少代价?电影深度解析 经典重温 美式幽默

猜你喜欢

影片评论

评论加载中...