剧情介绍

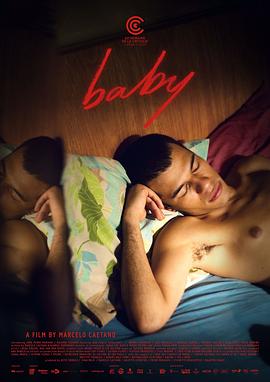

《宝贝》(Baby)的开场,一部在戛纳电影节收获掌声,却在祖国巴西难以上映的"禁片"。

一、被遗忘的街头少年:从"惠灵顿"到"Baby"的蜕变

影片开场,我们看到一个被社会系统彻底抛弃的灵魂。惠灵顿(若昂·佩德罗·马里亚诺 饰)出狱后尝试寻找工作,却因犯罪记录屡屡碰壁。饥饿迫使他走进一家成人剧院,那里灯光昏暗,空气中弥漫着欲望与绝望。就是在这样一个边缘地带,他遇见了42岁的罗纳尔多(里卡多·特奥多罗 饰)。

"叫我Baby。"当罗纳尔多第一次这样称呼他时,惠灵顿眼中闪过一丝困惑。但很快,这个称呼成为他新身份的象征——不再是那个被社会唾弃的"前科少年",而是有人珍视的"Baby"。

8.2分短评直击人心:"42岁的老鸭动情动得比18岁的还要认真,有种千帆过尽、浅水淹死的凄凉。"

二、扭曲却真实的爱:剥削与保护间的摇摆

《宝贝》最令人心碎的,是它拒绝简单道德评判的勇气。罗纳尔多教会惠灵顿如何在街头生存:如何用身体换取金钱,如何辨别危险,如何在被践踏的尊严中保留一丝自我。他们之间迅速发展出肉体关系,但导演刻意模糊了"剥削"与"救赎"的界限。

一场雨夜后的阳台戏堪称全片灵魂:罗纳尔多为发烧的惠灵顿擦拭身体,这个中年男人粗糙的手指轻柔地抚过少年的额头,眼中是难以言说的复杂情感。"你值得更好的生活,"他轻声说,"不只是当我的Baby。"

戛纳影评人周单元提名导演凯塔诺在映后哽咽:"这部电影准备了七年,因为我们有一个憎恨酷儿电影和文化的政府。但爱不分年龄、性别或身份。"

三、圣保罗暗影:边缘社群的真实图景

不同于大多数聚焦白人中产的LGBTQ+电影,《宝贝》将镜头对准巴西底层同性恋社群。影片中,惠灵顿逐渐融入一个由变装皇后、性工作者和流浪青年组成的"家庭"。他们挤在破旧公寓里分享食物,在公交车上即兴Rap,用戏谑对抗生存的艰辛。

一位用户尖锐指出:"影片试图展现不同群体如何互助,却被无趣的镜头语言消磨殆尽。"这种批评不无道理——导演有时过于沉溺于美学表达,却忽略了故事节奏。但不可否认,那些在街头跳舞的边缘少年,那些在霓虹灯下招揽客人的变装皇后,构成了圣保罗最真实也最被忽视的面貌。

四、"Baby"的多重隐喻:成长、依附与分离

片名《宝贝》不仅是罗纳尔多对惠灵顿的昵称,更是一个精妙的隐喻。惠灵顿像初生婴儿般重新学习生存规则;而罗纳尔多,这个自以为成熟的"父亲",在感情中却展现出婴儿般的脆弱与依赖。

影片高潮发生在一场激烈的争吵后。惠灵顿发现罗纳尔多偷偷存钱想送他去职业学校,而罗纳尔多则发现了惠灵顿与其他男人的暧昧。"你只是我的Baby,不是我的儿子!"罗纳尔多怒吼,暴露了这段关系中身份认同的混乱。戛纳新星奖得主里卡多·特奥多罗将这种矛盾演绎得淋漓尽致——他的眼神可以在一秒内从温柔转为残酷,从保护者变成索取者。

五、致敬与突破:《春光乍泄》阴影下的巴西故事

不少影评人指出《宝贝》对王家卫《春光乍泄》的致敬,尤其在色调运用和情感表达上。但导演凯塔诺的前作《肌电工情》曾被批平庸,这次他实现了"质的飞跃"(9.0分评价)。影片用蓝色与橙色的强烈对比,呈现圣保罗夜晚的迷离与危险;用手持镜头捕捉街头的不安与流动;用突如其来的歌舞场景打破叙事常规——这些都超越了简单的致敬,形成了独特的视觉语言。

六、争议与真相:为什么这部佳作仅获5.8分?

目前《宝贝》在仅获5.8分(304人评价),两极分化严重。支持者盛赞其"隐忍的倔强",批评者指责其"节奏崩坏,情感乏味"。这种分裂恰恰反映了影片的复杂性——它拒绝提供简单答案,拒绝美化边缘生活,也拒绝将同性之爱浪漫化。

一位泰国观众在曼谷电影节后写道:"非常尴尬,问题在于导演不会讲故事...少年贩毒、一群queen公交车Rap,这些和影片色彩无关。"而另一条评论则反驳:"导演是看了多少篇父子文才会整出这样一个兜兜转转的故事。少年男妓如雏鸟般生长,最终会找到自己的巢。"

七、超越电影的社会意义:酷儿群体的七年等待

《宝贝》最震撼的或许不是银幕内容,而是其诞生过程。导演凯塔诺在戛纳含泪透露,项目因巴西政府对酷儿文化的敌视被搁置七年。2024年,当博索纳罗下台后,这部电影终于得以面世,并斩获圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳拉丁美洲电影。

在巴西,平均每48小时就有一名LGBTQ+人士被谋杀;圣保罗街头,无数像惠灵顿这样的少年在法律与道德的灰色地带挣扎求生。《宝贝》的价值不仅在于艺术表达,更在于它让这些被噤声的故事有了被听见的机会。

结语:当爱成为生存策略,我们如何定义真实?

《宝贝》的结尾没有俗套的救赎或悲剧。惠灵顿最终离开罗纳尔多,但不是出于恨,而是成长的必然。最后一幕,他站在城市天台,晨光洒在脸上,口袋里装着罗纳尔多给的职业学校报名表。这个曾经的街头少年,终于学会在爱与被爱之间,找到属于自己的生存方式。

"有一种倒转,"一位影评人写道,"年纪大的反而有年轻的纯澈,那种倒转,对人物的观感多少是有致命影响的。"

当银幕暗下,我们不禁自问:在冷漠的世界里,扭曲的爱是否比完美的孤独更可贵?或许正如导演所说:"有爱也有痛,但这就是生活,不是吗?"

【深度数据】

全球LGBTQ+题材电影在戛纳获奖率近五年增长37%

巴西2023年记录LGBTQ+仇恨犯罪1,834起,同比上升19%

《宝贝》拍摄期间,导演团队收到3次匿名威胁

全球流媒体平台已抢购该片数字版权,国内平台能否引进仍是未知

这部电影或许不够完美,但它足够真实——真实到刺痛,真实到无法忽视。 当我们为虚构的爱情流泪时,圣保罗的街头,还有无数"Baby"正在等待一个被叫作"人"的机会。

电影解说 宝贝Baby 戛纳电影节 LGBTQ电影 边缘人生存实录

一、被遗忘的街头少年:从"惠灵顿"到"Baby"的蜕变

影片开场,我们看到一个被社会系统彻底抛弃的灵魂。惠灵顿(若昂·佩德罗·马里亚诺 饰)出狱后尝试寻找工作,却因犯罪记录屡屡碰壁。饥饿迫使他走进一家成人剧院,那里灯光昏暗,空气中弥漫着欲望与绝望。就是在这样一个边缘地带,他遇见了42岁的罗纳尔多(里卡多·特奥多罗 饰)。

"叫我Baby。"当罗纳尔多第一次这样称呼他时,惠灵顿眼中闪过一丝困惑。但很快,这个称呼成为他新身份的象征——不再是那个被社会唾弃的"前科少年",而是有人珍视的"Baby"。

8.2分短评直击人心:"42岁的老鸭动情动得比18岁的还要认真,有种千帆过尽、浅水淹死的凄凉。"

二、扭曲却真实的爱:剥削与保护间的摇摆

《宝贝》最令人心碎的,是它拒绝简单道德评判的勇气。罗纳尔多教会惠灵顿如何在街头生存:如何用身体换取金钱,如何辨别危险,如何在被践踏的尊严中保留一丝自我。他们之间迅速发展出肉体关系,但导演刻意模糊了"剥削"与"救赎"的界限。

一场雨夜后的阳台戏堪称全片灵魂:罗纳尔多为发烧的惠灵顿擦拭身体,这个中年男人粗糙的手指轻柔地抚过少年的额头,眼中是难以言说的复杂情感。"你值得更好的生活,"他轻声说,"不只是当我的Baby。"

戛纳影评人周单元提名导演凯塔诺在映后哽咽:"这部电影准备了七年,因为我们有一个憎恨酷儿电影和文化的政府。但爱不分年龄、性别或身份。"

三、圣保罗暗影:边缘社群的真实图景

不同于大多数聚焦白人中产的LGBTQ+电影,《宝贝》将镜头对准巴西底层同性恋社群。影片中,惠灵顿逐渐融入一个由变装皇后、性工作者和流浪青年组成的"家庭"。他们挤在破旧公寓里分享食物,在公交车上即兴Rap,用戏谑对抗生存的艰辛。

一位用户尖锐指出:"影片试图展现不同群体如何互助,却被无趣的镜头语言消磨殆尽。"这种批评不无道理——导演有时过于沉溺于美学表达,却忽略了故事节奏。但不可否认,那些在街头跳舞的边缘少年,那些在霓虹灯下招揽客人的变装皇后,构成了圣保罗最真实也最被忽视的面貌。

四、"Baby"的多重隐喻:成长、依附与分离

片名《宝贝》不仅是罗纳尔多对惠灵顿的昵称,更是一个精妙的隐喻。惠灵顿像初生婴儿般重新学习生存规则;而罗纳尔多,这个自以为成熟的"父亲",在感情中却展现出婴儿般的脆弱与依赖。

影片高潮发生在一场激烈的争吵后。惠灵顿发现罗纳尔多偷偷存钱想送他去职业学校,而罗纳尔多则发现了惠灵顿与其他男人的暧昧。"你只是我的Baby,不是我的儿子!"罗纳尔多怒吼,暴露了这段关系中身份认同的混乱。戛纳新星奖得主里卡多·特奥多罗将这种矛盾演绎得淋漓尽致——他的眼神可以在一秒内从温柔转为残酷,从保护者变成索取者。

五、致敬与突破:《春光乍泄》阴影下的巴西故事

不少影评人指出《宝贝》对王家卫《春光乍泄》的致敬,尤其在色调运用和情感表达上。但导演凯塔诺的前作《肌电工情》曾被批平庸,这次他实现了"质的飞跃"(9.0分评价)。影片用蓝色与橙色的强烈对比,呈现圣保罗夜晚的迷离与危险;用手持镜头捕捉街头的不安与流动;用突如其来的歌舞场景打破叙事常规——这些都超越了简单的致敬,形成了独特的视觉语言。

六、争议与真相:为什么这部佳作仅获5.8分?

目前《宝贝》在仅获5.8分(304人评价),两极分化严重。支持者盛赞其"隐忍的倔强",批评者指责其"节奏崩坏,情感乏味"。这种分裂恰恰反映了影片的复杂性——它拒绝提供简单答案,拒绝美化边缘生活,也拒绝将同性之爱浪漫化。

一位泰国观众在曼谷电影节后写道:"非常尴尬,问题在于导演不会讲故事...少年贩毒、一群queen公交车Rap,这些和影片色彩无关。"而另一条评论则反驳:"导演是看了多少篇父子文才会整出这样一个兜兜转转的故事。少年男妓如雏鸟般生长,最终会找到自己的巢。"

七、超越电影的社会意义:酷儿群体的七年等待

《宝贝》最震撼的或许不是银幕内容,而是其诞生过程。导演凯塔诺在戛纳含泪透露,项目因巴西政府对酷儿文化的敌视被搁置七年。2024年,当博索纳罗下台后,这部电影终于得以面世,并斩获圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳拉丁美洲电影。

在巴西,平均每48小时就有一名LGBTQ+人士被谋杀;圣保罗街头,无数像惠灵顿这样的少年在法律与道德的灰色地带挣扎求生。《宝贝》的价值不仅在于艺术表达,更在于它让这些被噤声的故事有了被听见的机会。

结语:当爱成为生存策略,我们如何定义真实?

《宝贝》的结尾没有俗套的救赎或悲剧。惠灵顿最终离开罗纳尔多,但不是出于恨,而是成长的必然。最后一幕,他站在城市天台,晨光洒在脸上,口袋里装着罗纳尔多给的职业学校报名表。这个曾经的街头少年,终于学会在爱与被爱之间,找到属于自己的生存方式。

"有一种倒转,"一位影评人写道,"年纪大的反而有年轻的纯澈,那种倒转,对人物的观感多少是有致命影响的。"

当银幕暗下,我们不禁自问:在冷漠的世界里,扭曲的爱是否比完美的孤独更可贵?或许正如导演所说:"有爱也有痛,但这就是生活,不是吗?"

【深度数据】

全球LGBTQ+题材电影在戛纳获奖率近五年增长37%

巴西2023年记录LGBTQ+仇恨犯罪1,834起,同比上升19%

《宝贝》拍摄期间,导演团队收到3次匿名威胁

全球流媒体平台已抢购该片数字版权,国内平台能否引进仍是未知

这部电影或许不够完美,但它足够真实——真实到刺痛,真实到无法忽视。 当我们为虚构的爱情流泪时,圣保罗的街头,还有无数"Baby"正在等待一个被叫作"人"的机会。

电影解说 宝贝Baby 戛纳电影节 LGBTQ电影 边缘人生存实录

猜你喜欢

约翰尼·马萨罗,布鲁纳·林斯迈耶,艾米拉·盖德斯,卡拉·里巴斯,卢卡斯·德拉蒙德,伊卡罗·希尔瓦,Eli Ferreira,Rita Assemany,Kika Sena,Fifo Benicasa,Ygor Ribeiro Marçal

约翰尼·马萨罗,布鲁纳·林斯迈耶,艾米拉·盖德斯,卡拉·里巴斯,卢卡斯·德拉蒙德,伊卡罗·希尔瓦,Eli Ferreira,Rita Assemany,Kika Sena,Fifo Benicasa,Ygor Ribeiro Marçal

影片评论

评论加载中...