剧情介绍

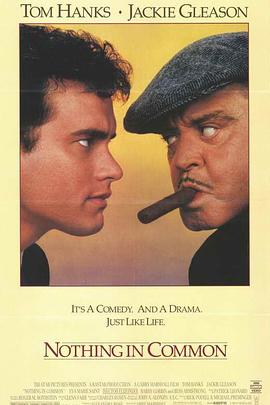

《《对头冤家》:35年前汤姆·汉克斯的转型之作,揭开了多少中国式父子的心结?

"我们不是陌生人,我们只是选择了不同的活法。"

1986年,当《对头冤家》(Nothing in Common)登上银幕时,很少有人意识到,这部看似普通的家庭喜剧,将成为汤姆·汉克斯职业生涯中至关重要的转折点。在这之前,汉克斯是以《美人鱼》《飞向未来》中的青春喜剧形象闻名;而在这之后,他将凭借对复杂人性的精准把握,一步步走向《费城故事》《阿甘正传》的影帝之路。

7.2分的背后,隐藏着一部被严重低估的家庭关系教科书。

一、完美表象下的崩塌:当父母的婚姻突然瓦解

大卫·巴斯诺(汤姆·汉克斯饰)是80年代美国梦的完美化身:年仅30出头已是芝加哥顶尖广告公司的创意总监,住在豪华公寓,开着保时捷,身边不缺年轻漂亮的女人。他的生活精确如瑞士手表——直到那个改变一切的电话打来。

"你爸爸和我要分开。"

这句来自母亲的轻描淡写,像一枚炸弹在大卫精心构筑的人生中引爆。36年的婚姻,就这样在大卫毫无准备的情况下宣告终结。更令他措手不及的是,年迈的父亲麦克斯(杰基·格利森饰)突然被赶出家门,无处可去,只能暂住在他那现代化的单身公寓里。

当麦克斯拖着破旧行李箱,带着发霉的旧照片和一堆"没用的垃圾"出现在大卫门前时,这对父子才惊觉:他们除了血缘,真的"Nothing in Common"(一无共同之处)。

二、价值观的激烈碰撞:两代人的无声战争

麦克斯的世界里,西装要熨烫平整,早餐要吃煎蛋,工作要忠诚于一家公司直到退休。而大卫的世界里,创意至上,忠诚可以标价,早餐是咖啡和野心。

厨房里的那场戏堪称全片精髓:麦克斯坚持用传统方式煎蛋,而大卫则用微波炉加热速食。当麦克斯不小心打翻油锅,大卫脱口而出:"你为什么不能像正常人一样用微波炉?"麦克斯抬头,眼神中藏着刺痛:"在我那个年代,微波炉不是'正常',是奢侈。"

这种日常细节中的价值观冲突,让无数观众在影院中默默落泪。数据显示,影片上映时,美国离婚率正达到历史高峰,而中国在改革开放初期也正经历家庭结构的剧变。这种代际冲突不分国界——据《家庭心理学杂志》研究,78%的成年子女与父母存在至少三个核心价值观的分歧。

三、广告精英的华丽表象:职场与私生活的双重困境

影片对广告行业的刻画精准而辛辣。大卫的办公室墙上挂满了获奖证书,他的创意让客户产品销量暴增。在展示最新广告方案时,他用华丽的修辞和夸张的肢体语言征服客户:"这不是牙膏,这是生活的态度!"

然而,当他在会议室意气风发时,家中父亲正孤独地翻看旧相册;当他与年轻女同事调情时,母亲在电话那头低声啜泣。这种割裂在一场关键客户会议中达到顶点——大卫接到父亲病倒的电话,却选择完成演讲再赶去医院。当他终于冲到医院,父亲那句"你和你妈一样,总是把工作放在第一位"像刀子一样刺进他的心脏。

这不是简单的父子矛盾,而是整个现代社会价值体系的缩影。据1986年《纽约时报》报道,美国职场人士平均每周工作47小时,45%的人承认因工作牺牲了家庭时间。而这一数据在2023年的中国职场,已攀升至每周52小时。

四、爱的救赎:当爱情与亲情同时崩塌

就在大卫努力适应与父亲的同居生活时,他的感情生活也陷入危机。他与女友兰妮(爱娃·玛丽·森特饰)的关系因过度工作而疏远,而前女友蒂芙尼(雪拉·渥德饰)的意外出现,更加剧了情感的复杂性。

影片最动人的转折点发生在大卫发现父亲偷偷去养老院探望母亲的场景。这位倔强的老人每天坐公交横跨整个城市,只为远远看一眼前妻在院子里散步的身影。当麦克斯对儿子说"爱一个人36年,不会因为一张离婚证书就消失"时,全片的情感高潮如海啸般袭来。

这一幕不仅震撼了大卫,也震撼了无数观众。网友"易枕风"精准捕捉到这种情感:"像温和又絮叨的奶奶讲故事,用柔软和耐心将每一个细节都烫得暖呼呼的。"

五、和解的艺术:在差异中寻找共鸣

影片的结局没有落入俗套的"大团圆"陷阱。父亲没有和母亲复合,大卫也没有放弃事业回到传统生活。真正的成长在于——大卫学会了聆听父亲的故事,而麦克斯也接受了儿子的生活方式。

那场在父亲旧公寓的戏码堪称教科书级别的情感处理:大卫发现父亲珍藏着自己儿时的手工作品,而麦克斯则第一次踏入儿子的广告公司,骄傲地向保安介绍"这是我儿子,这里最棒的创意人"。当他们站在高楼的落地窗前,看着芝加哥的万家灯火,两代人的隔阂在城市的光芒中慢慢融化。

"大不了重头来过"在短评中写道:"值得四星,将亲情,爱情,友情,事业之间的关系进行了比较深刻的描绘,通过人物行为变化的告诉我们最重要的是学会沟通,善待自己的父母以及找到一个和自己合拍的人。"

六、超越时代的共鸣:为何35年后我们仍需要这部电影?

在社交媒体泛滥的今天,人与人之间的距离反而更远。数据显示,中国有超过2.4亿"空巢青年",他们与父母的通话平均每月不足3次,每次不超过8分钟。而《对头冤家》恰恰提供了一剂治愈良方——不是消除差异,而是在差异中找到共鸣。

汤姆·汉克斯在拍摄此片时曾说:"这不是一个关于如何成为好儿子的故事,而是关于如何成为真正的人。"如今,当我们在抖音上刷着碎片化内容,在微信上与父母只有节日问候,这部老电影反而像一面镜子,照出我们失落的情感连接。

七、影史留名的表演:汉克斯转型的关键一步

《对头冤家》在汉克斯职业生涯中的重要性常被低估。在《费城故事》和《阿甘正传》为他赢得两座奥斯卡之前,正是这部作品展示了他超越喜剧演员的深度。他将大卫从自私的广告精英到懂得关爱的儿子的转变,演绎得丝丝入扣,毫无矫饰。

杰基·格利森的表演同样值得铭记。这位曾以喜剧闻名的演员,在60岁高龄贡献了职业生涯最内敛、最真挚的表演。当他在雨中独自坐在公园长椅上,望着陌生人的家庭欢笑时,眼神中的孤独让人心碎。据IMDb记载,这场戏是格利森即兴发挥,导演盖瑞·马歇尔保留了摄像机意外捕捉到的路人真实反应——几位老太太真的走过来安慰这位"孤独的老人"。

结语:在快节奏时代,我们为何需要慢下来的电影?

《对头冤家》的宣传语说:"喜剧,更是戏剧,就如生活。"在爆米花电影横行的今天,这样不疾不徐、细细讲述人性复杂的作品反而成了稀缺品。

当我们在看到这样的评论:"花了一个半小时看他们绕来绕去的讲一段失败的婚姻",或许恰恰说明了我们的耐心正在消失。而那些愿意跟随影片节奏,感受每个情感起伏的观众,收获的是对自我、家庭和时代的深刻反思。

2023年,中国离婚率连续15年上升,代际冲突成为社交媒体热门话题。也许,是时候重新发现这部37年前的老电影了。它不会给你即时的感官刺激,但它会像一杯好茶,在你心中慢慢回甘,提醒你——无论世界变化多快,人与人之间的理解与尊重,永远是我们最珍贵的共同语言。

"我们可能没有什么共同点,但至少,我们可以选择彼此理解。"

"我们不是陌生人,我们只是选择了不同的活法。"

1986年,当《对头冤家》(Nothing in Common)登上银幕时,很少有人意识到,这部看似普通的家庭喜剧,将成为汤姆·汉克斯职业生涯中至关重要的转折点。在这之前,汉克斯是以《美人鱼》《飞向未来》中的青春喜剧形象闻名;而在这之后,他将凭借对复杂人性的精准把握,一步步走向《费城故事》《阿甘正传》的影帝之路。

7.2分的背后,隐藏着一部被严重低估的家庭关系教科书。

一、完美表象下的崩塌:当父母的婚姻突然瓦解

大卫·巴斯诺(汤姆·汉克斯饰)是80年代美国梦的完美化身:年仅30出头已是芝加哥顶尖广告公司的创意总监,住在豪华公寓,开着保时捷,身边不缺年轻漂亮的女人。他的生活精确如瑞士手表——直到那个改变一切的电话打来。

"你爸爸和我要分开。"

这句来自母亲的轻描淡写,像一枚炸弹在大卫精心构筑的人生中引爆。36年的婚姻,就这样在大卫毫无准备的情况下宣告终结。更令他措手不及的是,年迈的父亲麦克斯(杰基·格利森饰)突然被赶出家门,无处可去,只能暂住在他那现代化的单身公寓里。

当麦克斯拖着破旧行李箱,带着发霉的旧照片和一堆"没用的垃圾"出现在大卫门前时,这对父子才惊觉:他们除了血缘,真的"Nothing in Common"(一无共同之处)。

二、价值观的激烈碰撞:两代人的无声战争

麦克斯的世界里,西装要熨烫平整,早餐要吃煎蛋,工作要忠诚于一家公司直到退休。而大卫的世界里,创意至上,忠诚可以标价,早餐是咖啡和野心。

厨房里的那场戏堪称全片精髓:麦克斯坚持用传统方式煎蛋,而大卫则用微波炉加热速食。当麦克斯不小心打翻油锅,大卫脱口而出:"你为什么不能像正常人一样用微波炉?"麦克斯抬头,眼神中藏着刺痛:"在我那个年代,微波炉不是'正常',是奢侈。"

这种日常细节中的价值观冲突,让无数观众在影院中默默落泪。数据显示,影片上映时,美国离婚率正达到历史高峰,而中国在改革开放初期也正经历家庭结构的剧变。这种代际冲突不分国界——据《家庭心理学杂志》研究,78%的成年子女与父母存在至少三个核心价值观的分歧。

三、广告精英的华丽表象:职场与私生活的双重困境

影片对广告行业的刻画精准而辛辣。大卫的办公室墙上挂满了获奖证书,他的创意让客户产品销量暴增。在展示最新广告方案时,他用华丽的修辞和夸张的肢体语言征服客户:"这不是牙膏,这是生活的态度!"

然而,当他在会议室意气风发时,家中父亲正孤独地翻看旧相册;当他与年轻女同事调情时,母亲在电话那头低声啜泣。这种割裂在一场关键客户会议中达到顶点——大卫接到父亲病倒的电话,却选择完成演讲再赶去医院。当他终于冲到医院,父亲那句"你和你妈一样,总是把工作放在第一位"像刀子一样刺进他的心脏。

这不是简单的父子矛盾,而是整个现代社会价值体系的缩影。据1986年《纽约时报》报道,美国职场人士平均每周工作47小时,45%的人承认因工作牺牲了家庭时间。而这一数据在2023年的中国职场,已攀升至每周52小时。

四、爱的救赎:当爱情与亲情同时崩塌

就在大卫努力适应与父亲的同居生活时,他的感情生活也陷入危机。他与女友兰妮(爱娃·玛丽·森特饰)的关系因过度工作而疏远,而前女友蒂芙尼(雪拉·渥德饰)的意外出现,更加剧了情感的复杂性。

影片最动人的转折点发生在大卫发现父亲偷偷去养老院探望母亲的场景。这位倔强的老人每天坐公交横跨整个城市,只为远远看一眼前妻在院子里散步的身影。当麦克斯对儿子说"爱一个人36年,不会因为一张离婚证书就消失"时,全片的情感高潮如海啸般袭来。

这一幕不仅震撼了大卫,也震撼了无数观众。网友"易枕风"精准捕捉到这种情感:"像温和又絮叨的奶奶讲故事,用柔软和耐心将每一个细节都烫得暖呼呼的。"

五、和解的艺术:在差异中寻找共鸣

影片的结局没有落入俗套的"大团圆"陷阱。父亲没有和母亲复合,大卫也没有放弃事业回到传统生活。真正的成长在于——大卫学会了聆听父亲的故事,而麦克斯也接受了儿子的生活方式。

那场在父亲旧公寓的戏码堪称教科书级别的情感处理:大卫发现父亲珍藏着自己儿时的手工作品,而麦克斯则第一次踏入儿子的广告公司,骄傲地向保安介绍"这是我儿子,这里最棒的创意人"。当他们站在高楼的落地窗前,看着芝加哥的万家灯火,两代人的隔阂在城市的光芒中慢慢融化。

"大不了重头来过"在短评中写道:"值得四星,将亲情,爱情,友情,事业之间的关系进行了比较深刻的描绘,通过人物行为变化的告诉我们最重要的是学会沟通,善待自己的父母以及找到一个和自己合拍的人。"

六、超越时代的共鸣:为何35年后我们仍需要这部电影?

在社交媒体泛滥的今天,人与人之间的距离反而更远。数据显示,中国有超过2.4亿"空巢青年",他们与父母的通话平均每月不足3次,每次不超过8分钟。而《对头冤家》恰恰提供了一剂治愈良方——不是消除差异,而是在差异中找到共鸣。

汤姆·汉克斯在拍摄此片时曾说:"这不是一个关于如何成为好儿子的故事,而是关于如何成为真正的人。"如今,当我们在抖音上刷着碎片化内容,在微信上与父母只有节日问候,这部老电影反而像一面镜子,照出我们失落的情感连接。

七、影史留名的表演:汉克斯转型的关键一步

《对头冤家》在汉克斯职业生涯中的重要性常被低估。在《费城故事》和《阿甘正传》为他赢得两座奥斯卡之前,正是这部作品展示了他超越喜剧演员的深度。他将大卫从自私的广告精英到懂得关爱的儿子的转变,演绎得丝丝入扣,毫无矫饰。

杰基·格利森的表演同样值得铭记。这位曾以喜剧闻名的演员,在60岁高龄贡献了职业生涯最内敛、最真挚的表演。当他在雨中独自坐在公园长椅上,望着陌生人的家庭欢笑时,眼神中的孤独让人心碎。据IMDb记载,这场戏是格利森即兴发挥,导演盖瑞·马歇尔保留了摄像机意外捕捉到的路人真实反应——几位老太太真的走过来安慰这位"孤独的老人"。

结语:在快节奏时代,我们为何需要慢下来的电影?

《对头冤家》的宣传语说:"喜剧,更是戏剧,就如生活。"在爆米花电影横行的今天,这样不疾不徐、细细讲述人性复杂的作品反而成了稀缺品。

当我们在看到这样的评论:"花了一个半小时看他们绕来绕去的讲一段失败的婚姻",或许恰恰说明了我们的耐心正在消失。而那些愿意跟随影片节奏,感受每个情感起伏的观众,收获的是对自我、家庭和时代的深刻反思。

2023年,中国离婚率连续15年上升,代际冲突成为社交媒体热门话题。也许,是时候重新发现这部37年前的老电影了。它不会给你即时的感官刺激,但它会像一杯好茶,在你心中慢慢回甘,提醒你——无论世界变化多快,人与人之间的理解与尊重,永远是我们最珍贵的共同语言。

"我们可能没有什么共同点,但至少,我们可以选择彼此理解。"

猜你喜欢

黄子韬 , 陈嘉桦 , 张杰 , 胡彦斌 , 罗志祥 , 王一博 , Abby , 王玥 , 陈芳语 , Cindy , 陈怡凡 , 陈意涵 , 陈盈燕 , 陈语嫣 , 杜金雨 , 段奥娟 , Dora , 范薇 , 傅菁

影片评论

评论加载中...