剧情介绍

《《猎杀之后》:当真相成为奢侈品,谁在狩猎谁的灵魂?

一场没有赢家的道德围猎,揭开了精英象牙塔最不堪的伤口

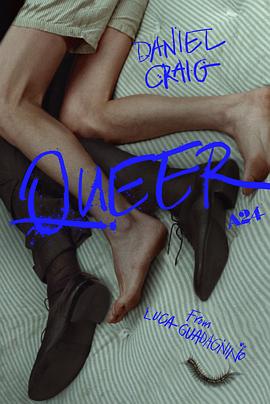

在MeToo浪潮席卷全球七年后的今天,当社会已经习惯了非黑即白的标签化审判,卢卡·瓜达尼诺的《猎杀之后》如一把锋利的手术刀,划开了我们对"真相"最深的幻觉。这部由朱莉娅·罗伯茨、安德鲁·加菲尔德和新秀阿尤·艾德维利主演的139分钟心理惊悚片,不是又一部简单站队的性侵题材电影,而是一场关于现代人如何在信息泥潭中迷失自我的精神围猎。

象牙塔中的迷雾:当真相不再有容身之处

影片设定在耶鲁大学哲学系——这个本应是理性与思辨殿堂的地方,却成了人性最复杂暗面的展演场。朱莉娅·罗伯茨饰演的Alma Olsson,哲学院院长,一位表面光鲜、私下却偷喝全糖可乐、不顾医嘱沉溺炸鸡与酒精的矛盾人物。她的办公室、破败的公寓与丈夫的厨房构成了一幅知识分子精神分裂的隐喻图景。当她发现天才女学生Maggie Price(阿尤·艾德维利饰)可能遭受明星教授Henrik Gibson(安德鲁·加菲尔德饰)性骚扰时,这位以理性著称的哲学家发现自己陷入了一个没有真理罗盘的迷宫。

安德鲁·加菲尔德饰演的Henrik绝非刻板的禽兽教授,而是一个满腹才华、魅力四射却又极度自负的学术明星,他的每一句话都带着苏格拉底式的诡辩色彩。而阿尤·艾德维利塑造的Maggie也远非单纯受害者——这位跨性别女性学生带着多重身份标签,却在权力结构中既强势又脆弱,她的证词与行为充满矛盾,让真相变得更加扑朔迷离。

全民猎巫时代:社交媒体如何重塑我们的道德判断

影片最令人不安的不是性侵指控本身,而是当事件曝光后,整个学院乃至全社会如何迅速分裂成两个极端阵营。没有耐心听完整个故事,人们就急于在社交媒体上贴出自己的道德标签。一位院内教授(科洛·塞维尼饰)将事件视为推进个人议程的机会;学生团体迅速组织起抗议活动;校友会因担心声誉受损而施压校方;媒体则用耸动标题消费着每个人的痛苦。

这种叙事直接映射了2024-2025年全球政治气候的转向。正如一位英国观众在评论中所言:"五年前,这部电影不会被拍出来,即便拍出来,也不会有如此卡司参演。"当"取消文化"从边缘走向主流,再到引发强烈反弹,我们是否已经失去了在灰色地带思考的能力?

精英社会的自毁倾向:每个人都是伪君子

瓜达尼诺的镜头从不放过细节:Alma偷偷服下胃药后灌下冰可乐的特写;Henrik在豪华公寓中凝视自己学术奖项时的空洞眼神;Maggie在深夜宿舍翻看童年照片时落下的无声泪水。这些细节揭示了一个残酷真相:在现代学术工业中,每个人都在表演,包括那些评判他人的人。

影片高明之处在于拒绝提供简单答案。当调查深入,我们发现Alma的过去与Henrik有着不为人知的联系;Maggie的某些证词被证明有夸大成分;而看似无辜的旁观者们也都各怀鬼胎。正如一位用户精准指出的:"这里面的每个主角都是层层包裹的伪君子,真相和标签都不重要了。"

朱莉娅·罗伯茨的巅峰表演:理智崩塌的全过程

罗伯茨在本片中的表演堪称职业生涯最佳。她完美呈现了一个高知女性在道德危机中的崩溃过程:从最初的理性判断,到怀疑自我,再到完全迷失。特别是在一场长达7分钟的独白戏中,当她面对镜中的自己,质问"我究竟在为什么而战"时,银幕前的观众无不陷入同样的灵魂拷问。

安德鲁·加菲尔德则再次证明了自己从"蜘蛛侠"到严肃演员的成功转型。他的Henrik既令人厌恶又令人着迷,那些充满学术术语的自我辩护,恰恰揭示了特权阶层如何用知识作为武器来掩盖权力滥用。

争议漩涡:左与右的意识形态战场

影片自威尼斯首映以来便陷入巨大争议。左翼批评者指责瓜达尼诺"背叛少数社群,归队特权阶层";右翼则赞扬其"勇敢揭露政治正确的荒谬"。这种两极分化的反应恰恰印证了电影的核心命题:在当代社会,真相已不再是客观存在,而是被每个人根据自身立场重新构建的叙事。

值得注意的是,编剧诺拉·加勒特刻意避免让影片沦为某种意识形态的传声筒。在长达139分钟的叙事中,每个角色都有其合理动机,也都有其道德缺陷。这种复杂性正是影片最珍贵的价值——它拒绝给我们简单的答案,而是强迫我们面对自己内心的偏见。

猎杀之后:我们是否都是狩猎者与猎物?

影片英文原名"After the Hunt"暗示了一个更深层的哲学命题:当狩猎结束,猎人与猎物的界限是否依然清晰?在社交媒体时代,我们既是真相的追寻者,也常成为暴力的施加者;既是正义的捍卫者,也可能沦为偏见的奴隶。

当片尾字幕升起,观众发现自己无法简单地为任何角色贴上"好人"或"坏人"的标签。这种不适感正是导演的刻意为之——在后真相时代,或许我们最需要的不是更多确定性,而是学会与不确定性共处的勇气。

后记:为什么我们需要这样的电影?

在6.2分的争议评价背后,是498位观众截然不同的观影体验。有人看到政治反动,有人看到人性真实;有人感到被冒犯,有人感到被唤醒。这种分裂恰恰证明了《猎杀之后》的成功——它不再是一部简单的娱乐产品,而成为了一面映照社会集体焦虑的镜子。

2025年的今天,当全球政治日益极化,当网络暴力成为常态,当标签化思考取代了深度对话,我们需要这样一部拒绝简单答案的电影。它不提供安全的道德高地,而是邀请我们走进灰色地带,面对自己内心最深的矛盾与恐惧。

在这个每个人都在狩猎他人的时代,或许最重要的不是找到真相,而是承认我们永远无法完全掌握真相;不是急于站队,而是学会在不确定性中保持开放与谦卑。正如影片中Alma在深夜独白中所说:"我们都在用碎片拼凑真相,却忘了碎片本身也可能被扭曲。"

《猎杀之后》不是答案,而是一个问题——当狩猎结束,我们究竟成为了什么样的人?

一场没有赢家的道德围猎,揭开了精英象牙塔最不堪的伤口

在MeToo浪潮席卷全球七年后的今天,当社会已经习惯了非黑即白的标签化审判,卢卡·瓜达尼诺的《猎杀之后》如一把锋利的手术刀,划开了我们对"真相"最深的幻觉。这部由朱莉娅·罗伯茨、安德鲁·加菲尔德和新秀阿尤·艾德维利主演的139分钟心理惊悚片,不是又一部简单站队的性侵题材电影,而是一场关于现代人如何在信息泥潭中迷失自我的精神围猎。

象牙塔中的迷雾:当真相不再有容身之处

影片设定在耶鲁大学哲学系——这个本应是理性与思辨殿堂的地方,却成了人性最复杂暗面的展演场。朱莉娅·罗伯茨饰演的Alma Olsson,哲学院院长,一位表面光鲜、私下却偷喝全糖可乐、不顾医嘱沉溺炸鸡与酒精的矛盾人物。她的办公室、破败的公寓与丈夫的厨房构成了一幅知识分子精神分裂的隐喻图景。当她发现天才女学生Maggie Price(阿尤·艾德维利饰)可能遭受明星教授Henrik Gibson(安德鲁·加菲尔德饰)性骚扰时,这位以理性著称的哲学家发现自己陷入了一个没有真理罗盘的迷宫。

安德鲁·加菲尔德饰演的Henrik绝非刻板的禽兽教授,而是一个满腹才华、魅力四射却又极度自负的学术明星,他的每一句话都带着苏格拉底式的诡辩色彩。而阿尤·艾德维利塑造的Maggie也远非单纯受害者——这位跨性别女性学生带着多重身份标签,却在权力结构中既强势又脆弱,她的证词与行为充满矛盾,让真相变得更加扑朔迷离。

全民猎巫时代:社交媒体如何重塑我们的道德判断

影片最令人不安的不是性侵指控本身,而是当事件曝光后,整个学院乃至全社会如何迅速分裂成两个极端阵营。没有耐心听完整个故事,人们就急于在社交媒体上贴出自己的道德标签。一位院内教授(科洛·塞维尼饰)将事件视为推进个人议程的机会;学生团体迅速组织起抗议活动;校友会因担心声誉受损而施压校方;媒体则用耸动标题消费着每个人的痛苦。

这种叙事直接映射了2024-2025年全球政治气候的转向。正如一位英国观众在评论中所言:"五年前,这部电影不会被拍出来,即便拍出来,也不会有如此卡司参演。"当"取消文化"从边缘走向主流,再到引发强烈反弹,我们是否已经失去了在灰色地带思考的能力?

精英社会的自毁倾向:每个人都是伪君子

瓜达尼诺的镜头从不放过细节:Alma偷偷服下胃药后灌下冰可乐的特写;Henrik在豪华公寓中凝视自己学术奖项时的空洞眼神;Maggie在深夜宿舍翻看童年照片时落下的无声泪水。这些细节揭示了一个残酷真相:在现代学术工业中,每个人都在表演,包括那些评判他人的人。

影片高明之处在于拒绝提供简单答案。当调查深入,我们发现Alma的过去与Henrik有着不为人知的联系;Maggie的某些证词被证明有夸大成分;而看似无辜的旁观者们也都各怀鬼胎。正如一位用户精准指出的:"这里面的每个主角都是层层包裹的伪君子,真相和标签都不重要了。"

朱莉娅·罗伯茨的巅峰表演:理智崩塌的全过程

罗伯茨在本片中的表演堪称职业生涯最佳。她完美呈现了一个高知女性在道德危机中的崩溃过程:从最初的理性判断,到怀疑自我,再到完全迷失。特别是在一场长达7分钟的独白戏中,当她面对镜中的自己,质问"我究竟在为什么而战"时,银幕前的观众无不陷入同样的灵魂拷问。

安德鲁·加菲尔德则再次证明了自己从"蜘蛛侠"到严肃演员的成功转型。他的Henrik既令人厌恶又令人着迷,那些充满学术术语的自我辩护,恰恰揭示了特权阶层如何用知识作为武器来掩盖权力滥用。

争议漩涡:左与右的意识形态战场

影片自威尼斯首映以来便陷入巨大争议。左翼批评者指责瓜达尼诺"背叛少数社群,归队特权阶层";右翼则赞扬其"勇敢揭露政治正确的荒谬"。这种两极分化的反应恰恰印证了电影的核心命题:在当代社会,真相已不再是客观存在,而是被每个人根据自身立场重新构建的叙事。

值得注意的是,编剧诺拉·加勒特刻意避免让影片沦为某种意识形态的传声筒。在长达139分钟的叙事中,每个角色都有其合理动机,也都有其道德缺陷。这种复杂性正是影片最珍贵的价值——它拒绝给我们简单的答案,而是强迫我们面对自己内心的偏见。

猎杀之后:我们是否都是狩猎者与猎物?

影片英文原名"After the Hunt"暗示了一个更深层的哲学命题:当狩猎结束,猎人与猎物的界限是否依然清晰?在社交媒体时代,我们既是真相的追寻者,也常成为暴力的施加者;既是正义的捍卫者,也可能沦为偏见的奴隶。

当片尾字幕升起,观众发现自己无法简单地为任何角色贴上"好人"或"坏人"的标签。这种不适感正是导演的刻意为之——在后真相时代,或许我们最需要的不是更多确定性,而是学会与不确定性共处的勇气。

后记:为什么我们需要这样的电影?

在6.2分的争议评价背后,是498位观众截然不同的观影体验。有人看到政治反动,有人看到人性真实;有人感到被冒犯,有人感到被唤醒。这种分裂恰恰证明了《猎杀之后》的成功——它不再是一部简单的娱乐产品,而成为了一面映照社会集体焦虑的镜子。

2025年的今天,当全球政治日益极化,当网络暴力成为常态,当标签化思考取代了深度对话,我们需要这样一部拒绝简单答案的电影。它不提供安全的道德高地,而是邀请我们走进灰色地带,面对自己内心最深的矛盾与恐惧。

在这个每个人都在狩猎他人的时代,或许最重要的不是找到真相,而是承认我们永远无法完全掌握真相;不是急于站队,而是学会在不确定性中保持开放与谦卑。正如影片中Alma在深夜独白中所说:"我们都在用碎片拼凑真相,却忘了碎片本身也可能被扭曲。"

《猎杀之后》不是答案,而是一个问题——当狩猎结束,我们究竟成为了什么样的人?

猜你喜欢

影片评论

评论加载中...