剧情介绍

文 | 栗頿

编辑 | 栗頿

序

“人类的命运和自由的挑战相互矛盾,但正是这种矛盾才是悲剧的灵魂。”

19世纪,尼采在《悲剧的诞生》一书中提出“酒神精神”。

这种精神代表着醉酒、狂欢、冲动以及一切非理性的行为。

尼采认为,在悲剧理论中,酒神精神不仅能使个人忘却自我,融入世界本质。

更可以以这种消极的态度抵抗自我与世界的消亡。

这种对存在主义的辩证与对虚无主义的反抗,使这本书一经问世,便大受好评。

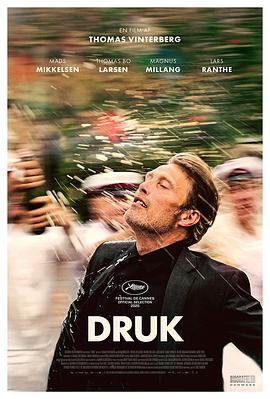

21世纪之后,丹麦导演托马斯·温特伯格受“酒神精神”的影响。

自编自导了一部表达同样哲学思想的电影—《酒精计划》。

他将“酒神精神”中的意象具化实体酒精。

以不同主角的生活问题和醉酒后的精神意志,将想表达的思想抽丝剥茧般的传递给观众。

当生活的现实问题与酒醉的荒诞表现一起碰撞。

你才会发现,世事一场大梦,人生几度秋凉。

故事情节重构

《酒精计划》以四位正饱受男性“更年期”折磨的男教师为主角。

他们在生活中感到提不起精神,对于自己的生活和工作状态感到厌倦和失望。

在这种状态下,他们偶然了解到了一位心理学家的有关饮酒实验的理论:

人的身体血液中应当有特定的酒精浓度,才能最佳地发挥自己的潜能和能够更好地与他人交流。

于是,他们决定参这项实验,每天保持一定的饮酒量来改善自己的生活。

他们在工作日内逐渐提高饮酒量,并试图在酒精的作用下重新认识和面对自己的生活。

然而,随着时间的推移,他们开始逐渐失控,沉迷于酗酒之中。

实验过程中,他们经历了欢愉、愤怒、冲突、挣扎和友情。

这个实验对于每个人的影响各异,有的人在酗酒中找到了自信和活力,有的人被酒精控制。

最终四位老师在不同程度上遭受了酗酒带来的痛苦和后果。

酗酒逐渐影响了他们的工作和家庭生活,也让他们陷入了道德和法律的纠缠之中。

同时,他们也开始意识到自己沉迷于酗酒中的行为背后,是对生活、对社会期望和对自我认知的深刻反省。

随着实验的进行,四位老师的生活逐渐走向了悬崖边缘。

他们在经历了挣扎后最终决定停止实验,用自我面对现实。

影片蕴含主题

电影关注到了对幸福的追求这一主题。

四位中年男教师在故事开始时都处于一种颓废的状态。

在追寻幸福的途径上,他们通过参与酗酒实验来试图重燃对生活的激情和活力。

电影提出了一个深思的问题:幸福是什么?是内在的还是外在的?

四位老师试图通过酗酒来寻求幸福的快感。

但随着实验的进行,他们逐渐发现酗酒并非是真正的解决方案。

这个主题引导观众深入思考自身对幸福的定义。

是否将幸福寄托于外部物质或行为的满足上,或者幸福来自于自我接纳和内心的平衡。

电影还探索了压力和社会期望对个体的影响这一主题。

四位教师对于工作和生活的压力感到厌倦和抵触,他们渴望从工作的束缚中解放出来。

在酗酒实验中,他们试图通过酒精来逃避现实、释放内心的压力和自我情绪。

影片暗示了现代社会对个体的高压力要求和期望。

导致人们倾向于寻找逃避、释放压力的方式。

同时,社会上的评判和标准也让人们追求表面的成就,而忽视内心的自我实现。

电影表达了对于社会期望和束缚的批判。

呼吁人们更加关注自己内心的真实需要,并寻找属于自己的幸福路径。

自由也是影片的重要主题之一。

四位教师在酗酒实验中重新获得了某种程度的自由感。

这种自由不仅体现在他们对酗酒的选择上,也表现在他们摆脱常规模式和社会约束的尝试。

然而,随着酗酒逐渐失控,他们发现自己被自己的欲望所奴役,而不再是真正的自由。

电影暗示了自由的概念需要谨慎处理。

自由的追求是社会中人们永恒的主题,但只有找到内外的平衡,才能真正获得自由的价值。

不仅如此,人性的复杂性和脆弱性也是影片强调的主题。

四位教师在酗酒实验中经历了欢愉、愤怒、冲突、挣扎和友情。

他们的行为不仅受到酒精的影响,也彰显了每个人内心深处的欲望和挣扎。

电影展示了主人公们的情感起伏,并借此揭示人性的难以掌控性。

人们在追求幸福、寻求自由的过程中,常常陷入迷茫和纷争之中。

导演提醒观众珍惜自己的情感和人性,以及承认和接纳内心的弱点和不完美。

借用四位中年教师的酗酒实验和情感旅程,影片引发观众对于生活和幸福的思考。

并提醒我们审视社会压力和酒精文化对于个体的影响。

影片以其深刻的主题和有深度的故事,与观众产生共鸣,鼓励我们重新思考自己追求幸福的方式。

文化背景

《酒精计划》的故事发生在丹麦,这个北欧国家具有相对自由和包容的社会氛围。

丹麦被公认为福利国家,在教育、医疗和社会保障等方面提供充分的福利。

但同时也有来自社会期望和压力的挑战,尤其是对于个人的成功和成就的期望。

这种社会背景为影片中四位中年男教师对于自我认同和追求幸福的挣扎提供了基础。

大部分影片的场景设定在高中,这个环境为故事的发展和情节的展开提供了特殊的背景。

这意味着四位主人公处于教育体系内部,同时也代表他们作为教育者和榜样的责任和期望。

学校环境下的压力和社交环境对四位主人公的行为和决策产生了推动作用。

影片还涉及了酒精文化的思考和探索。

丹麦有着相对自由和开放的酒精消费文化。

酒精是社交和庆祝的一部分,而且对饮酒的容忍度较高。

这种文化背景使得四位教师选择饮酒实验作为他们追求幸福和自我认同的方式。

然而,电影也揭示了酗酒带来的负面影响和社会压力对酒精消费的反思。

借助对这一文化背景的描绘,影片提醒观众审视酒精文化和个体对于饮酒的行为。

这些背景不仅提供了电影情节展开的合理性,也为人物的所想所为提供了解读的参考。

背景与影片主题和情节相互交织,共同构建出一个关于幸福、压力、自由和酒精文化的故事。

影片的拍摄技巧

《酒精计划》运用了切换焦距和镜头运动等技巧,创造了独特的视觉效果。

凭借忽略焦点、远近焦点之间的切换等手法,电影渲染了角色的内心世界和情感变化。

同时,镜头运动也帮助观众更好地融入故事,快速运动的镜头传递了角色情绪的冲动和紧张感。

电影中广泛使用了平面镜头和对焦技巧,创造了画面的精妙之处。

片中巧妙的对焦和展开焦点,将观众的注意力引导到故事中的关键细节或情感。

当四位教师共同喝酒时,镜头聚焦于他们的表情和眼神交流,凸显了角色之间的紧张和互动。

影片运用上下不同角度拍摄 ,以加强角色的表现力和情感表达。

高角度拍摄使人物显得迷茫和无力,突出了压力和挣扎的感觉。

而低角度拍摄则赋予角色力量和威严,突出其内心的决心和勇气。

这样的拍摄角度选择,电影加深了对主人公内心世界的理解。

同时也向观众传达了一种情感上的沉浸感。

导演运用巧妙的色调和光影处理,创造了用色彩渲染情感的表达方式。

在表达主人公的压抑和迷茫时,电影选用了饱和度较低、色彩冷调的色调。

同时,光影的运用也加强了角色情感的变化和戏剧性效果。

在酗酒实验中,逐渐增强的灯光和日落的光线带给观众一种加剧情节高潮和紧张情绪的感觉。

这些技巧使观众更好地融入故事和角色的情感,加深了对故事和主题的升华和附和。

同时还赋予了电影一种独特的艺术品质,凸显了导演对细节的关注和对故事表达方式的巧妙运用。

影片口碑

《酒精计划》中真实而富有共鸣的角色获得了观众的一致称赞。

电影成功地刻画了四位主人公的生活和内心世界,使他们变得真实而具有共鸣力。

观众可以明确每个人物的矛盾和渴望,达到一目了然的观感体验。

这种塑造的成功称为一种典范,使得观众能够更好地理解电影所探索的主题和故事。

《酒精计划》的拍摄手法和视觉表达也非常独特,运用多种技术,呈现了丰富的画面风格和情感氛围。

这种视觉表达强化了情节和角色的表现力,使得故事更加引人入胜。

四位主演也展现出了难以复制演技,以生动和真实的表演赋予角色多维度的情感。

他们走心的表演方式传达了角色的温度和复杂性,使观众拍案叫绝。

即便如此,《酒精计划》仍然存在一些不足之处。

电影对四位主人公进行了深入的刻画,但其他次要角色的刻画相对较浅。

这导致他们显得较为平面化,并且观众难以对他们建立情感联系。

并且,影片在故事发展方面有时显得过于缓慢。

尽管这有助于刻画角色的情感变化和体验,但也可能导致观众的耐心和兴趣有所下降。

电影中的一些情节和主题也可能没有得到充分的探索和解决。

观众可能会期望对一些情节有更多的阐释和深入的剖析,以增加故事的丰富性和引人入胜的程度。

但《酒精计划》依旧获得了大部分观众的称赞。

这些不足之处并不能掩盖它的优点,这也是它能够成为一部受到赞誉的电影作品的原因之一。

影片感悟

四位主人公在教育工作、家庭和社交关系中都体验到不同形式的压力。

这提醒着我们需要关注社会对个体的压力和期望,并对自己和他人的挣扎给予更多理解与支持。

影片不仅展现了酒精消费背后的文化影响,也对酗酒行为带来的负面作用提出了反思。

这引导观众审视自身对酒精的态度,思考在饮酒与健康、社交等方面如何取得平衡。

电影向观众展现了酗酒实验给四位主人公带来的情感变化和生活态度的转变。

这使得观众重新审视关于生活中极端选择对于个体身心健康的影响。

提醒着我们需要在追求幸福与自由的同时,保持对自身行为的控制与平衡。

这些感悟不仅引导着观众反思自身的生活态度和价值取向。

同时也对当代社会中的一些挑战和问题提出了思考。